站内公告:

联系我们CONTACT

2019-12-06 点击量:

如何在产品功能上做更多的创新来体现设计价值一直是设计师关注的话题,尤其是在体系成熟的产品里,如何对完善的基本框架和功能进行突破,如何挖掘用户的互动诉求并拓展更多的互动行为等对于设计师来说都是很大的挑战。我们从前期互动行为的挖掘、情感化的视觉体验打磨以及趣味的玩法升级三个方面,剖析 Qzone 击掌功能的整个设计历程,或许能为大家提供一些参考性的思路和设计方法。

我们先从真实生活场景中的互动说起。

人与人之间的互动无处不在,它是我们生活中必要的组成部分,也是整个人类社会的基石。从本质上来讲,社交产品要解决的问题就是人们之间互动的问题。那么如何定义互动呢,我们可以从日常的生活场景中窥得一二。

首先,让我们来看一看日常生活中的互动案例:

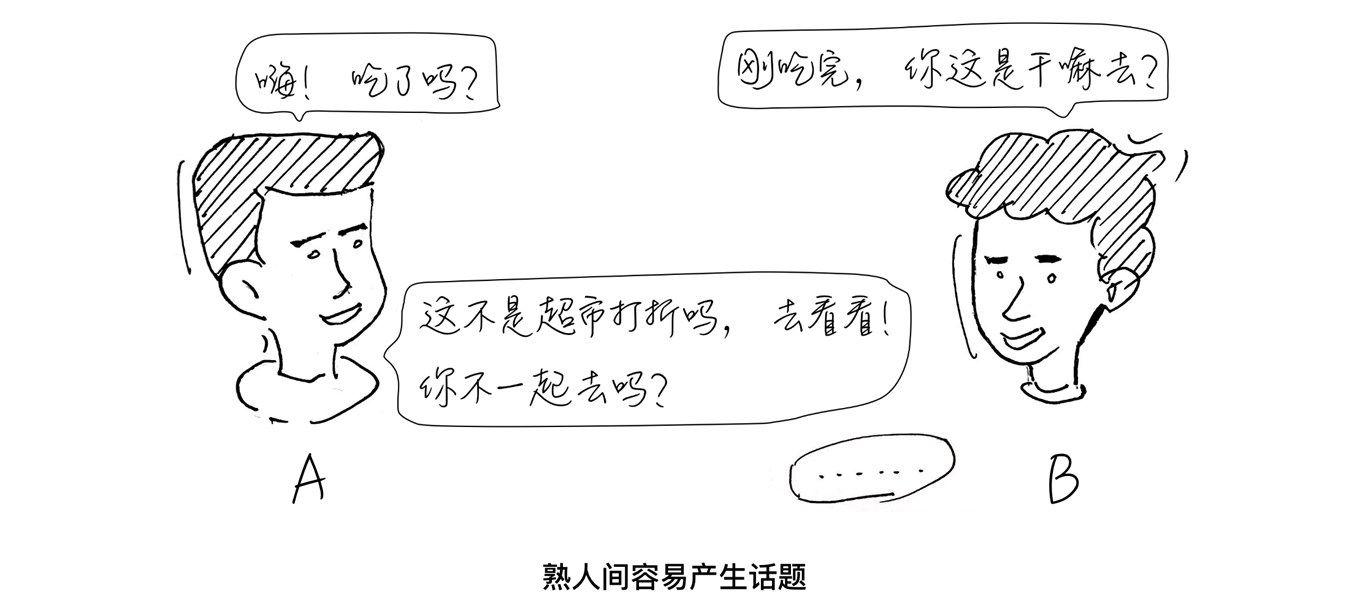

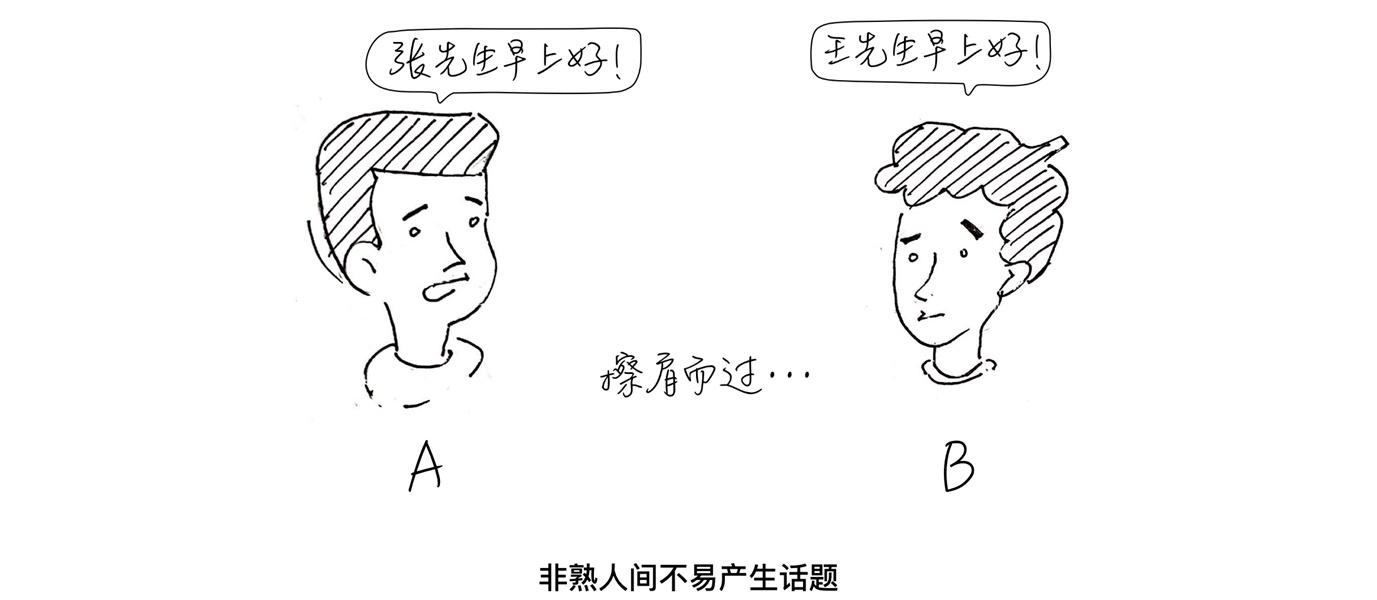

这是一个很常见的熟人互动案例,我们可以看到,熟人间很容易产生话题,并持续互动下去。但是如果同样的话题发生在不是很熟悉的人之间,可能就会是另一番场景:

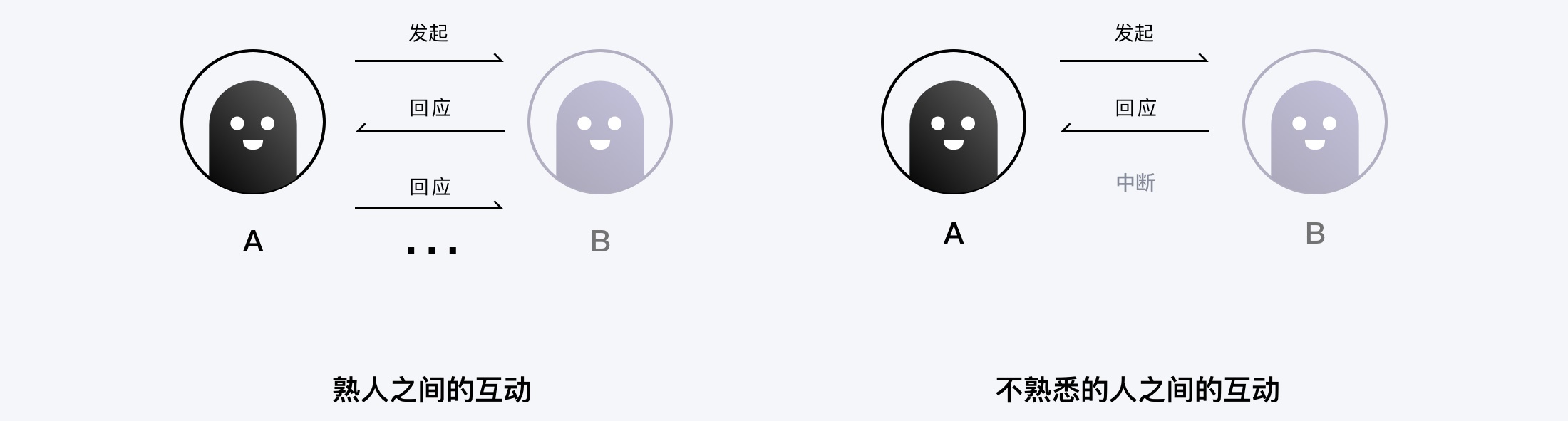

在例二中,因为 A 与 B 互相不熟悉,所以 A 没有对 B 的回复产生进一步互动,对话因此结束。我们可以进一步推理,其实在这个案例中,不管原因变成什么,只要 A 没有响应 B 的反馈,那么 A 与 B 的互动就大概率会终止。

这是因为良好的互动行为一定是双方(或多方)的互相行为,一旦因为某些原因导致其中的反馈中断,互动将无法持续。

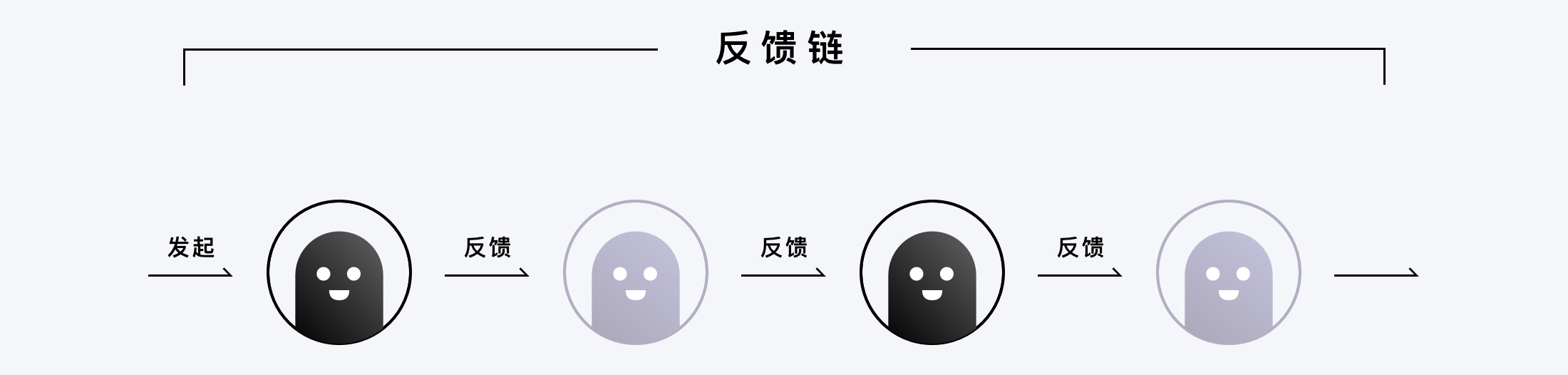

由此可以总结出:互动在本质上是由一系列的反馈(互动)组成的一条反馈链。

但是光有反馈链还远远不够,在社交场景下,我们往往希望反馈链足够长,这样才能让互动双方产生感情升温。在例二中,其实是存在着一条很短的反馈链的,A 与 B 只互动了一个回合。A 没有继续响应 B 的反馈,是因为 B 的反馈质量较低。试想,当 A 向 B 问好时,若 B 的回复是「早上好,你今天穿的真精神!」那么 A 会不会响应 B 的反馈呢?我想大概是会的。

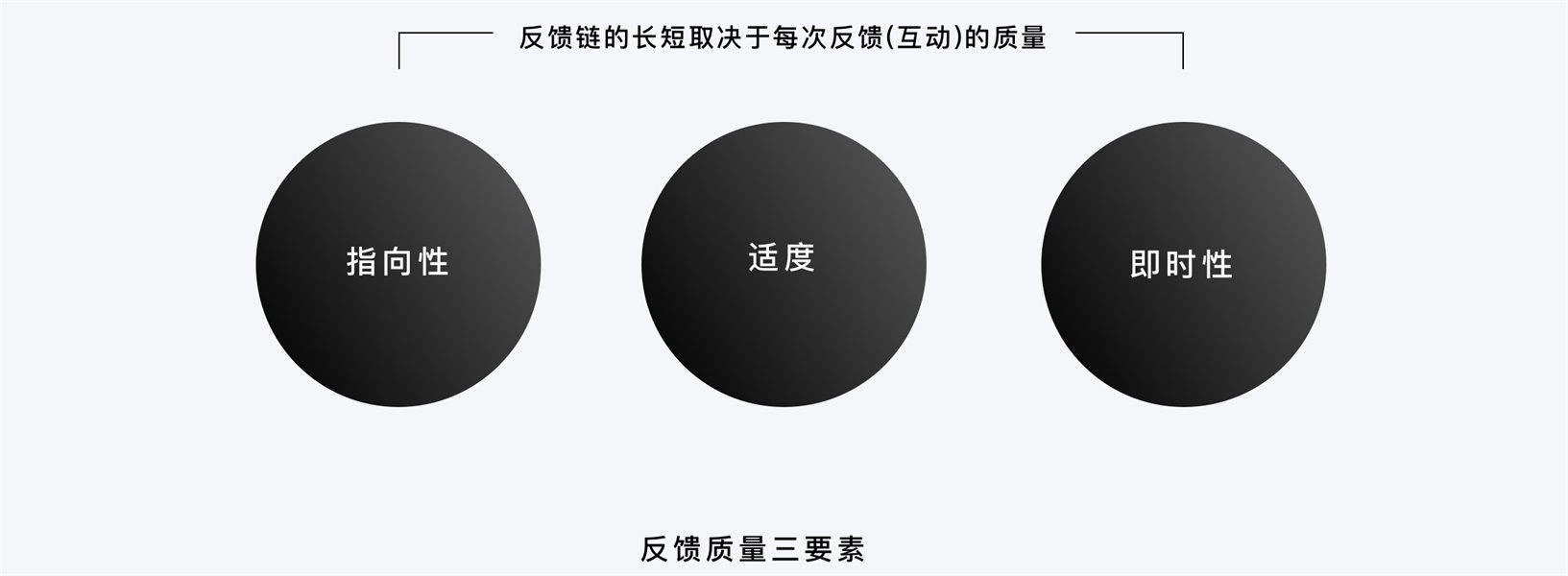

由此可见:反馈链的长短取决于每次反馈(互动)的质量。

高质量的反馈具备很多特点,其中有三个尤为重要:

反馈链中的指向性

我们日常生活中的互动行为,一般都会以一个「握手机制」作为开端。这个握手机制可以是显性的(直接喊出对方的称呼,可以是名字、外号,也可以是关系称谓),有时也可以是隐性的(眼光的对视、话题的流转等)。这个握手机制帮助互动双方建立了互动的场景,让双方达成「开始交流」的共识,以便信息的接收者做好倾听并回复的准备,这就是互动中的指向性。

任何互动行为都是发生在两个或者多个明确的对象之间的,因此在良好的互动行为中,指向性显得尤为重要──没有人会去响应别人的自言自语。在互动的过程中,指向性不明确的互动行为是低质量的,不容易获得进一步的反馈,例如评论区中的统一回复、群发的新年问候、领导在台上的讲话等。反之指向性明确的互动是高质量的,比较容易获得反馈,例如群聊中@某个人、收件人为某个人而非邮件组的邮件、多人聊天时眼光的对视等。

适度的互动行为

互动行为的适度包含两个方面:信息适度及行为适度。

一方面,由于互动行为本质上是信息的传递过程,因此每次反馈的信息质量会直接影响到反馈的整体质量。好的反馈应该传达适度的信息,让接收者可以对传递的信息进行轻松地接收及处理,最大程度降低接收者的反馈门槛。

另一方面,传递信息的行为也应该是适度的。在生活中,不同的场合下,我们会选择不同的行为来表达同样的意思,比如比较正式的场合会选择握手作为问好,而与家人久别后的见面则可能是一个热情的拥抱。

反馈的即时性